Location nue, location meublée : ce qu’il faut savoir en 2022

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Nouveau dispositif Loc’Avantages en location nue, éventuelles cotisations sociales en location meublée, nouvelles contraintes énergétiques dans les deux cas : les points à connaître en 2022.

Combinaison de la Loi de Finances pour 2022, de la loi de Sécurité Sociale pour 2021 et des lois Climat de 2019 et 2021, la location immobilière nue et meublée connaît de profondes évolutions cette année.

Ces changements ont un impact direct sur la gestion de l’immobilier locatif, en termes de rendement et de plus-value. Explications.

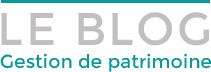

location nue : loc’avantages, un nouveau dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien

Mis en place au 1er janvier 2022, ce nouveau dispositif prend la suite du régime Loi Cosse, dit « Louer abordable », qui se termine le 28 février prochain.

Son principe est simple : une réduction d’impôt en faveur du propriétaire bailleur qui pratique un loyer « bas », inférieur à celui du marché. Le taux de réduction d’impôt, de 15 % à 65 %, est d’autant plus élevé que la baisse de loyer consentie est importante.

Le dispositif, soumis à des conditions de revenus des locataires, comprend trois niveaux et dépend du type de location (directe ou intermédiation locative) :

- Loc 1 : une baisse de 15 % par rapport au loyer de marché permet d’obtenir une réduction d’impôt de 15 % du loyer annuel et de 20 % si le propriétaire recourt à une intermédiation locative.

- Loc 2 : si le loyer est inférieur de 30 % au loyer de marché, la réduction d’impôt est alors de 35 % du loyer annuel et de 40 % en cas d’intermédiation locative.

- Loc 3 : un loyer 45 % plus bas que le loyer de marché permet d’accéder à une réduction d’impôt de 65 %, mais uniquement par une intermédiation locative.

Le dispositif Loc’Avantages

Source : Anah (Agence Nationale de l’Habitat)

L’intermédiation locative suppose que le propriétaire ne loue pas en direct mais fasse appel à :

- une agence immobilière dite sociale auprès de laquelle il signe un mandat de gestion

- une association agréée par l’État à qui il loue le bien que l’association louera elle-même à des personnes aux revenus modestes. L’association garantit alors le paiement des loyers.

Le montant du loyer dit « de marché » est défini règlementairement sur la base des loyers réels et dépend de la commune où est établi le bien.

Les seuils de revenus des locataires dépendent du niveau du dispositif et de la localisation du bien (plafonds de revenus de la loi Pinel pour le niveau Loc 1 et plafonds du logement social pour Loc 2 et Loc 3).

L’Anah (Agence National de l’Habitat) met à disposition sur son site internet une simulation du loyer applicable et des seuils de revenus de locataires, selon la situation du bien.

Exemple

Un appartement de 40 m2 situé à Bordeaux permet de bénéficier d’une réduction d’impôt :

- Loc 1 : de 15 % ou 20 % en cas d’intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charges est inférieur à 493 €

- Loc 2 : de 35 % ou 40 % en cas d’intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charges est inférieur à 406 €

- Loc 3 : de 65 % avec intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charge est inférieur à 319 €.

Les revenus du locataire ne pourront pas dépasser 32.085 € par an en Loc 1, 23.488 € en Loc 2, 12.918 € en Loc 3 s’il s’agit d’une personne seule. Ces seuils augmentent s’il s’agit d’un couple et selon le nombre d’enfants à charge.

L’objectif est d’accroître le parc locatif en faveur de locataires aux revenus modestes et de réduire le nombre de logements vacants, estimés à plus de 3 millions.

Pour accéder à ce dispositif, plusieurs conditions doivent être respectées :

- louer le bien en location nue à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de 6 ans. La location à un membre du foyer fiscal, à un ascendant ou descendant du propriétaire bailleur n’est pas possible. Il est impossible de bénéficier du régime dans le cadre d’une location en cours. Il est nécessaire d’attendre le renouvellement du bail ou le départ du locataire.

- respecter les seuils de loyers et de revenus des locataires

- disposer d’un niveau de performance énergétique minimal fixé par arrêté : les logements classés F ou G sont exclus.

- passer une convention avec l’Anah : les demandes seront recevables en ligne à partir du 1er avril 2022 et devront être réalisées dans les 2 mois de la signature du bail lorsque celui-ci est signé après le 1er mars. Pour les baux signés entre le 1er janvier et le 1er mars 2022, les demandes pourront être faites jusqu’au 1er mai 2022.

La signature de cette convention permet également au bailleur de percevoir une aide à la rénovation de 1000 € et 2000 € s’il fait appel à un mandat de gestion. Les surfaces inférieures ou égales à 40 m2 bénéficient d’une prime supplémentaire de 1000 €.

Lors de la sortie du dispositif, au terme de la durée de 6 ans et de la convention signée avec l’Anah, le propriétaire bailleur pourra réévaluer son loyer au prix du marché et de manière facilitée pour les zones tendues.

réduction d’impôt d’un côté mais baisse de loyer de l’autre : est-il intéressant de recourir à ce nouveau dispositif ?

Dès lors que la réduction d’impôt fait plus que compenser la baisse de loyer consentie, le rendement du bien est accru, comparativement à une location nue sans recours à ce régime.

Tout dépend pour cela de la localisation du bien mais aussi de sa surface. Plus le logement est grand, plus le dispositif est efficace. L’effet fiscal dépend également du revenu global imposable et de la tranche marginale d’imposition (TMI).

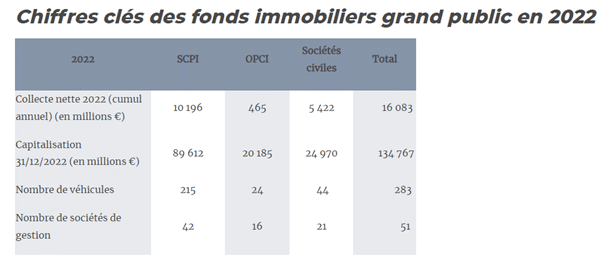

Exemples chiffrés

Source : Ministère chargé du Logement – Agence Nationale de l’Habitat – Janvier 2022

Selon le Ministère du logement, l’avantage du dispositif Loc’avantages peut représenter de 0,5 à 3 mois de loyers.

Pour investir dans l’immobilier locatif ancien, il est également possible de bénéficier du régime Denormandie Ancien. Ce dispositif, reconduit jusqu’au 31 décembre 2023 offre sous différentes conditions, notamment de travaux, une réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % du prix du bien (travaux compris), selon la durée de l’engagement de location de 6, 9 ou 12 ans.

Si les ressources du locataire et le montant du loyer respectent à la fois les seuils des régimes Denormandie et Loc’Avantages, il semble possible de cumuler les deux dispositifs, ce point restant à préciser.

Néanmoins, l’ensemble de ces réductions d’impôt entrerait dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 €.

Le dispositif Loc’avantages peut se cumuler au régime du déficit foncier. Il permet alors à l’investisseur locatif de bénéficier d’un rendement plus élevé que le marché tout en déduisant fiscalement les travaux réalisés pour la location.

Ce cumul a du sens dans la mesure où une grande part du parc locatif ancien est concernée par les obligations de travaux pour rénovation énergétique, comme nous allons le voir.

location meublée : la question des cotisations sociales

Le régime d’assujettissement des revenus de location meublée aux cotisations sociales a profondément évolué depuis 2021. Il s’applique différemment pour les loueurs en meublé professionnels et pour les biens meublés en location saisonnière.

location meublée : cotisations sociales pour les loueurs en meublés professionnels (lmp)

Comme nous l’avions présenté dans notre article « LMP, LMNP : le régime fiscal et sociale de la location meublée évolue », le régime social des revenus de location meublée est profondément modifié depuis le 1er janvier 2021.

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociales pour 2021, les locations meublées sont soumises aux cotisations sociales si le bailleur a le statut de loueur en meublé professionnel (LMP), selon les mêmes critères que l’impôt sur le revenu (IR).

La condition d’inscription au RCS n’est plus nécessaire. Tout comme pour l’IR, sont considérés comme professionnels au titre des cotisations sociales les loueurs en meublé réalisant :

- plus de 23.000 € de chiffre d’affaires annuel HT au titre de la location meublée

- des recettes annuelles au titre de cette activité supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, pensions et retraites incluses.

Depuis le 1er janvier 2021, les loueurs en meublé relevant su statut LMP au titre de l’IR sont donc soumis aux cotisations sociales.

Ils doivent pour cela cotiser à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), soit :

- au régime des travailleurs indépendants en tant qu’entrepreneur individuel (taux de cotisation de l’ordre de 40 % du bénéfice net, auquel s’ajoutent la CSG et CRDS professionnels à 9,7 %)

- au régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) si le chiffre d’affaire HT (CA HT) est inférieur à 72.600 €. Le taux de cotisation annuel est alors de 6 %.

Attention au choix du régime pour les entrepreneurs ou dirigeants de société :

Les entrepreneurs individuels ou dirigeants de société déjà imposés aux cotisations sociales pour leur activité professionnelle selon le régime réel des travailleurs indépendants, et dont les chiffres d’affaires cumulés dépassent les seuils de la micro-entreprise, ne peuvent pas opter pour le régime de la micro-entreprise au titre de leur activité de location meublée.

Dans le choix du régime, il est important de ne pas raisonner uniquement en taux de cotisations :

Bien que le taux du régime réel des travailleurs indépendants soit le plus élevé, les loueurs professionnels relevant de ce régime peuvent bénéficier du forfait minimum de cotisations sociales de 1145 € (formation professionnelle incluse), s’ils sont déficitaires ou si leurs revenus sont inférieurs aux bases de calcul des cotisations sociales.

Par ailleurs, ces cotisations plus importantes ouvrent droit à davantage de protection sociale, notamment en termes de retraite.

Les loueurs en meublé soumis aux cotisations sociales ne sont pas redevables de la CSG, CRDS et PS de 17,2 % exigibles sur les revenus du patrimoine.

A noter : le délai d’option pour le régime réel de l’IR est assoupli

Les propriétaires de location meublée déclarant leurs revenus selon le régime micro-BIC et souhaitant passer au régime réel normal ou simplifié au titre des revenus de 2022 disposent d’un délai allongé.

La Loi de Finances pour 2022 repousse en effet la date limite d’option pour le régime réel, jusqu’ici fixée au 1er février de l’année concernée, à la date limite de dépôt de déclaration générale des revenus de l’année précédente.

En pratique, les loueurs en meublé souhaitant opter pour le régime réel pour leurs revenus 2022 pourront le faire jusqu’au mois de mai ou juin 2022 selon la date limite de dépôt des déclarations d’IR.

location meublée saisonnière : des cotisations sociales indépendantes des statuts lmp ou lmnp (location meublée non professionnelle)

Pour les locations meublées saisonnières, c’est-à-dire de courte durée, pour une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, l’imposition aux cotisations sociales ne dépend pas du statut fiscal LMP ou LMNP.

Pour ce type de location, les cotisations sociales sont dues dès lors que le chiffre d’affaires annuel dépasse 23 000 €, et ceci depuis 2017.

Pas de nouveauté à ce titre donc, mais de nombreux propriétaires de locations saisonnières se sent rendus compte, à l’occasion de l’actualité sociale des locations meublées de 2021, qu’ils étaient assujettis aux cotisations sociales dès lors que leur chiffre d’affaires annuel a dépassé 23.000 € depuis 2017.

L’Urssaf avertit d’ailleurs sur son site que les propriétaires de locations meublées saisonnières recevront une demande d’information au titre des trois dernières années 2019, 2020 et 2021, afin de régulariser ces situations.

Pour les locations meublées saisonnières assujetties aux cotisations sociales, le contribuable a le choix entre trois régimes sociaux :

- le régime des travailleurs indépendants (régime réel SSI) avec un taux global de l’ordre de 49,7 % (CSG, CRDS comprises).

- le régime micro-entrepreneur, si le CA HT de 2021 est inférieur à 72.600 € ou 176.200 € si le meublé est classé. Les taux de cotisation sont alors plus faibles, de 22 % ou 6 % pour les meublés classés.

- le régime général des salariés, si le CA HT est inférieur à 72.600 €.

La loi de Sécurité sociale pour 2021 a donc fortement modifié le régime social des locations meublées.

Les loueurs entrant dans le champ d’application des cotisations sociales doivent s’affilier au régime social dès lors que les conditions sont remplies.

Or les revenus de location meublée et les revenus professionnels pour 2021 des contribuables ne sont intégralement connus que depuis le 31 décembre 2021.

La réponse à l’éventuel assujettissement aux cotisations sociales ne peut être apportée de manière certaine qu’en ce début 2022.

Nombreux sont les redevables qui se posent des questions depuis le début de cette année sur les démarches à effectuer, d’autant plus que le décret d’application de la loi de Sécurité Sociale pour 2021 n’est à notre connaissance toujours pas paru.

L’Urssaf a mis en place sur son site des pages d’informations spécifiquement dédiées aux démarches d’affiliation et de déclaration.

Dans tous les cas, l’imposition aux cotisations sociales a des conséquences qu’il est nécessaire d’anticiper, pas nécessairement sur l’imposition des revenus annuels, d’autant plus si l’activité est déficitaire, mais principalement en termes d’imposition sur plus-value en cas de cession.

Depuis la Loi relative à l’énergie et au Climat de 2019 et comme nous l’avions déjà pressenti dans notre article « Immobilier : ce qu’il faut savoir en 2020 », les nouvelles règlementations énergétiques modifient profondément le marché de l’immobilier locatif ancien.

Ces nouvelles règles visent aussi bien la location nue que la location meublée à titre de résidence principale. La location meublée saisonnière n’est à ce jour pas concernée.

Dans le cadre de la transition écologique et de la lutte contre les déperditions énergétiques, les logements les plus énergivores vont subir des contraintes et des interdictions de location.

Ces biens, qualifiés de passoires thermiques, ont des notations DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) de classe F (habitation consommant entre 330 et 420 kWh/m2 par an ou plus de 70 kg CO2 eq/m2 (équivalent par mètre carré)) ou G (supérieure à 420 kWh/m2 par an ou plus de 100 kg de CO2eq/m2)).

Ces passoires thermiques seraient au nombre de 4,8 millions selon le Service de la donnée et des études statistiques (SDES).

Les DPE existent depuis 2006 mais une nouvelle version de ces diagnostics est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.

Les nouveaux DPE sont plus complets et tiennent compte d’éléments supplémentaires comme l’éclairage et la ventilation du logement.

Les méthodes de calcul des différents critères retenus sont également modifiées. Ils ne fonctionnent plus sur la base des factures des travaux réalisées mais sur une analyse des caractéristiques physiques du bien.

Les « étiquettes », plus lisibles, intègrent les paramètres d’énergie primaire (étiquette énergie) et de gaz à effet de serre (étiquette climat). Il fait aussi apparaître le montant théorique du coût énergétique annuel du logement.

Par ailleurs, le nouveau DPE est opposable. Le locataire peut exiger du propriétaire, par voie judiciaire en cas de désaccord, la réalisation de travaux pour améliorer la classe énergétique du bien. Le propriétaire bailleur peut également avoir à subir une baisse du loyer et des intérêts à verser aux locataires.

La durée de validité de 10 ans est inchangée. Le DPE doit être établi par un diagnostiqueur certifié et transmis à l’agence de la transition écologique (Ademe).

Pour les biens construits avant 1975, le DPE tel que mis en place au 1er juillet 2021 n’était pas fiable et a été revu au 1er novembre 2021.

Les DPE ancienne version restent valides selon leur date de réalisation :

- jusqu’au 31 décembre 2022 pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017

- jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021.

Progressivement les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués :

- à partir du 25 août 2022, les biens classé F et G ne pourront plus faire l’objet d’une hausse de loyers. Ceci était déjà le cas pour les biens classés F et G situés en zone tendue. Cette règle concerne maintenant tous ces biens, quelle que soit leur localisation.De même à partir de cette date, l’indexation du loyer, c’est-à-dire sa réévaluation annuelle en cours de bail en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) ne sera plus possible.Les clauses dites « travaux » permettant de réévaluer le loyer en cours de bail si certains travaux sont réalisés seront également interdites pour les étiquettes F et G. Ces biens ne pourront plus faire l’objet d’une augmentation de loyer pour sous-évaluation lors du renouvellement du bail (cette procédure est néanmoins peu utilisée car très lourde).

- en 2023, les logements dépensant plus de 450 kWh par mètre carré par an (seuil dit d’indécence énergétique) ne pourront plus être loués selon la Loi Climat de 2019 (bien que la Loi Climat de 2021 fixe cette première échéance à 2025, la Loi Climat de 2019 reste à ce jour applicable). Attention ce seuil ne correspond pas nécessairement à la classe G.

- en 2025, toutes les classes énergétiques G seront interdites à la location (estimation à 600000 logements actuellement) et le non-respect du niveau énergétique minimal rendra le logement indécent.

- en 2028, les biens classé F (environ 1200000 habitations) ne pourront plus à leur tour être loués.

- en 2034, la location des biens classé E (2600000 logements à ce jour) ne sera plus possible.

Ce calendrier est quelque peu différent pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanne, la Réunion et Mayotte.

Source : Batiactu – 15/02/2021

Dans tous les cas, depuis le 1er juillet 2021, les annonces doivent indiquer la classe énergie (classée A à G) et la classe climat (émission de gaz à effet de serre).

Depuis le 1er janvier 2022, le montant des dépenses théorique de chauffage annuel doivent également figurer sur l’annonce. Si le bien ressort dans la classe F ou G la mention « logement à consommation énergétique excessive » doit également apparaître. En 2028, les biens classés F et G apparaîtront comme ne respectant pas le seuil légal de consommation énergétique.

De la même manière, à partir du 1er janvier 2022, ces informations devront également figurer sur le contrat de location, notamment le montant des dépenses théoriques de chauffage annuel, tel que défini dans le DPE. Les baux conclus à partir du 1er janvier 2022 sur les biens classés F et G doivent indiquer que le logement respectera l’étiquette minimale en 2028.

Des sanctions à définir seront appliquées en cas de non-respect de ses règles.

Encadré : quelques exceptions à l’obligation de travaux énergétiques

Dans certains cas spécifiques, il sera possible d’échapper à cette exigence de rénovation énergétique :

- pour les biens en copropriété : si malgré la rénovation énergétique du logement lui-même, et la demande de réalisation de travaux complémentaires nécessaires sur les parties communes par le copropriétaire, la réalisation de ces travaux est refusée en assemblée générale.

- pour les logements dont le montant des travaux est fortement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

- pour les biens soumis à des règlementations architecturales contraignant la réalisation des travaux nécessaires.

Néanmoins, compte tenu de l’absence de rénovation énergétique du bien, une baisse de loyer pourra être imposée ainsi que des dommages et intérêts.

Dans ces conditions, il devient dès aujourd’hui plus difficile de louer les biens qualifiés de passoires thermiques (classés F ou G).

Ceci se ressent d’ores et déjà sur le marché immobilier. De plus en plus de propriétaires préfèrent mettre leurs biens à la vente plutôt que d’avoir à faire face aux travaux de rénovation énergétique. Les ventes de logements classés G augmentent ainsi de 21 % en 2021. Les annonces de vente de biens qualifiés de passoires thermiques augmentent de 72 % à Paris, 74 % à Rennes ou encore 70 % à Nantes.

Ces travaux peuvent en effet représenter des montants significatifs : un ensemble d’opérations spécifiques devant être menées simultanément pour pouvoir atteindre un meilleur niveau énergétique (isolation des murs, des fenêtres, nouveau système de chauffage, de ventilation…).

Faire passer un bien classé F ou G au même niveau qu’un bien neuf au label BBC coûterait ainsi de l’ordre de 25 000 € pour un appartement, 46 000 € pour une maison (rapport Sichel).

Ces biens se vendent alors nettement moins chers que le prix du marché. Nous avions anticipé ce phénomène dans notre article de janvier 2020. La décote d’un bien classé F par rapport à un classement A atteint en moyenne 11 % avec des différences notables selon les localisations (moins-value de 55 % à Nîmes, 49 % à Limoges).

Les aides à la rénovation énergétique sont néanmoins disponibles (Certificat d’économie d’énergie (CEE), MaPrimeRénov’, Eco-prêt à taux zéro, taux de TVA à 5,5 %, aides de l’Anah et différentes aides des collectivités locales).

Un site public, France Rénov’, est mis en place depuis le 1er janvier, afin d’informer les propriétaires et les accompagner dans la réalisation des travaux énergétiques.

Auteur

Anne Brouard ![]()

Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7, Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine

Sources :

Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

- Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JO du 24/08/2021